桑耶寺

Samye

Monastery

引言

桑耶寺是西藏第一所具足「佛、法、僧」三寶之佛教寺院,曾有不少祖師、大德在此弘演佛教,對西藏地區佛教之發展有着舉足輕重之重大影響。而且,桑耶寺是蓮花生大士(簡稱蓮師)在西藏弘揚密法的發源地,可以說是藏傳佛教的祖庭,對密乘弟子來講,尤其是寧瑪派系統,自然對桑耶寺懷有無比的尊崇與敬意。

桑耶寺位處西藏山南地區之扎囊縣內雅魯藏布江北岸的桑耶鄉,距拉薩一百九十公里。該寺由藏王赤松德贊於八世紀中期創建,是西藏地區第一所具足「佛、法、僧」三寶之佛教寺院,亦成為「前弘期」(藏傳佛教之弘播分為「前弘期」和「後弘期」兩個階段。根據法尊法師的考證,「前弘期」約從西元640年開始,至841年為止,即唐貞觀初年至唐會昌元年,約有二百餘年)吐蕃地區(即今之西藏地區)之佛教重地。至今寺內仍保存着自吐蕃王朝以來的重要歷史文物與遺跡。

桑耶寺與藏傳佛教的歷史淵源

根據傳說,約於西元前三百多年,當時有一印度王子因戰敗而避入西藏,藏人詢問王子從可處而來?王子僅以手指天作答,藏人見王子相貌舉子與眾不同,以為是天神下凡,遂擁為藏王,號尼赤贊普(Nyatri

Tsenpo),從而開始了吐蕃王朝之統治。

經過三十二傳,到松贊剛布王(Songtsen

Gonpo 617-698),以武力征服鄰近地區,又先後迎娶唐朝的文成公主及尼泊爾的赤尊公主,從而接觸到中、尼兩國之宗教和文化,其中尤以佛教之感化力最強。又因兩位外來之皇后,分別從中國及尼泊爾帶來佛像、經典、法物等,故建立了大昭寺和小昭寺等寺院作為供奉及禮敬之場所。松贊剛布王崇敬佛教,更依據佛教思想,頒訂了十善及十六要律作為國法,使西藏地區邁進文明領域。

後來,松贊剛布王想到,西藏無人能瞭解印度之佛教經典,故先後兩次派遣貴族、大臣前往印度留學,前後共十六人,其中一名大臣名叫純密森波渣(Thomi

Sambhota)。史籍記載純密森波渣,先從南印度梨僅婆羅門,學習各種梵文字體及書法,又從天明獅子學習聲明諸論。故仿傚梵文字體及文法結構,略為刪補,從而創制了藏文之四韻、三十字母,並規定了前音、後音、添頭、繫足等一系列的結構法,並造《文法論》八卷,從而制定一套完整的藏文體系,作為把梵文的佛教原典直接譯成藏文。其後,松贊剛布王更下達命令,正式將新創制的藏文體系,規定成為吐蕃王朝的正統語言文字(分別見於《藏王記》、《青史》及《西藏王臣史》)。

他們學成歸藏後,便將一些印度的佛教經典,例如《大乘寶篋莊嚴經》、《寶雲經》、《集寶頂經》、《月燈經》、《白蓮華經》、《百拜懺悔經》等,譯成藏文。松贊剛布王死後,由孫兒繼位,再輾轉三傳至赤松德贊王。在此時期,唯藏區流行之「笨教」(Bon乃一崇拜鬼神、巫術符咒之原始宗教)勢力強大,故佛教之發展及弘播大受阻礙。

至赤松德贊王(Trisong

Detsen 718-776)在位時,致力推廣佛教,曾禮請中、印僧侶從事佛經翻譯,又派人赴印度沙訶國延請大堪布菩提薩埵

(Bodhisattva) (又名寂護大師Abbot

Shantarakshita或靜命大師。「堪布」相當現今之博士銜)入藏弘法。寂護大師乃中觀學派宗師,他為西藏引入中觀學,影響巨大。但在同一時期,信奉「笨教」之大臣及彼等惡魔極度猖獗,並引發各地疫症之流行及傳染。藏王請求降魔,寂護大師請藏王派遣使者前往烏耆延那(Uddiyana或稱烏仗那Udyāna),禮請蓮花生大士(Guru

Padmasambhava)入藏。

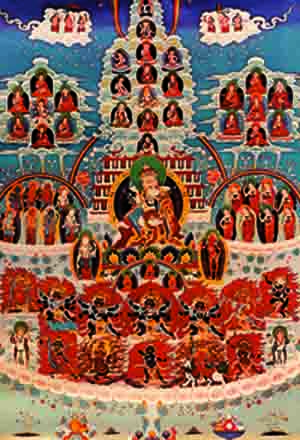

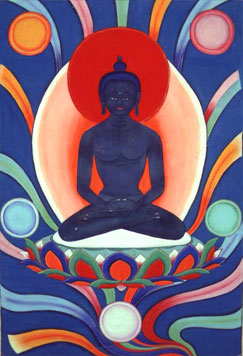

赤松德贊王於唐玄宗開元二十六年(西元738)迎請蓮花生大士入藏,先請蓮師至桑耶地區之皇宮接受供養,並懇請蓮師教化西藏眾生、加持雪域,使雪域眾生得到佛法利益。蓮師對赤松德贊王說明,認為藏地是眾魔盤據之地,而桑耶地區,如一仰臥之羅剎女,因此須在羅剎女之心臟處建造佛殿,臍眼處建佛塔,四肢部分建一百零八座佛塔,如此才能加持使佛法久住於雪域,令眾生得著利益。

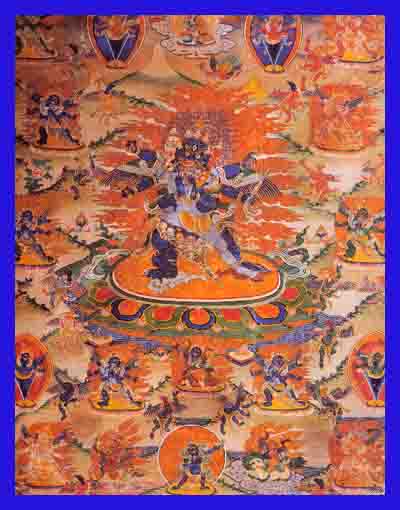

蓮師乃本師釋迦牟尼佛曾授記(即預言)為密宗之主,入藏後一方面以真言咒力降伏魔冤及外道邪見,另一方面以神通力消除疫症及解救疾苦,引導雪域眾生歸依佛教。蓮師在西藏摧伏外道之餘,弘播及護持正法,倡導及協助赤松德贊王,建立桑耶寺作為永久弘法道場。赤松德贊王歡喜接受,請大堪布寂護大師,仿照當時印度鄔金的飛行寺(又名達布呢廟Odantapuri

Monastery in Bihar)規模圖樣,來設計桑耶寺藍圖,並由蓮師加持地基。據說蓮師曾多次示現神變降伏龍王鬼神等,使桑耶寺的建造能於五年內順利得以完成,並由蓮師與寂護兩位顯密大師親自開光。自此,佛法便能夠全面地於雪域弘播,利益無盡眾生,因而蓮師被尊稱為藏傳佛教之始祖。

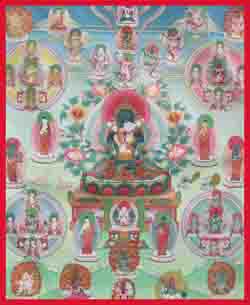

桑耶寺建成後,藏王想在地此建立佛法的根基,遂依照寂護大師之建議,先聘請印度之「根本說一切有部」和「中觀派」比丘十二人入藏,作為培養藏地弘法人才之開端。接着挑選優秀弟子巴呢冷、巴沙朗、巴戈毘盧渣那、雅蘭渣華楚揚、瑪寧青楚、崑祿汪波松華、那森渣華蔣操等七人(史稱「舍美七人」,藏音舍美,有睡醒之意,故又被稱為「七覺士」),依寂護大師剃度出家、受近圓戒,是西藏人出家之始,因而正式確立了藏地之僧團。隨着「七覺士」出家後,西藏地區出家僧侶迅速發展至三百人。至此,「佛(蓮師作為化身佛)、法(佛陀的教法及翻譯經典)、僧(團)」三寶在藏地圓滿具足,而桑耶寺亦因此成為培養藏地弘法人才及弘播佛教的中心地帶。

其後更進一步,藏王從印度、尼泊爾等地邀請了一百零八位高僧及學者入藏,其中包括了著名的大學者

(「嗎哈班智達」) 卑瑪那密渣

(Vimalamitra又名無垢友)尊者、星登嘉巴那、教主渣惠舍寧、湯遮青啤哈、曾啤昂楚等高僧大德,連同蓮師與寂護兩位顯密大師,共同地集中於桑耶寺培訓大量精通顯密之佛教人才。並且廣開譯場,培養了一百零八位譯師,其中包括了著名的大譯師

(「羅渣華青波」) 毘盧渣那

(Vairotsana)、南卡迎波、嘉佐生及佐賓車聰等,他們連同本寺學僧在桑耶寺內進行佛典翻譯。這時所翻譯出來的典籍,包括《律藏》、《經藏》、《密續部》(Tantras)

(後被輯成《甘珠爾》Kanjur)

和《論藏》(後被輯成《丹珠爾》Tanjur)等大量法寶和醫學等等經卷無数。

據法尊法師閱覽《布敦佛教史》所引述之目錄後所指出:「在顯教方面,除了《阿含經》類及一小部份之「中觀」及「因明」外,在密宗方面,除了「無上瑜伽部」(Anuttarayoga

Tantra)外

(此一部份的法寶,特别是大圓滿的教法,分別由蓮師及無垢友傳出,但只是秘密傳授與有緣者,故沒有被列入目錄中),其餘的顯密經論,已大體完備。」由於翻譯佛典的規格嚴謹和有系統,其規模亦是有史以來最龐大的一次,並奠定了以藏語系為主導的佛典形式和文化承傳。

桑耶寺繼承了當時在印度佛教寺院式大學(monastic

university)

的傳統,培養出無数弘播佛教的優秀人才。在這一個時期,可以說對於整個佛教的內容,採取了兼容並包的政策,無論「小、大、顯、密、教誡、修證」等各個方面,均盡量全面吸收。因而桑耶寺於西藏之宗教歷史地位,猶如當年那爛陀寺(Nalanda)、超岩寺(Vikramasila)及飛行寺(Odantapuri)等寺院式大學之於印度那樣偉大及舉足輕重。在赤松德贊王大力護持下,以桑耶寺為中心的藏傳佛教便被正式鞏固地確立,無論在硬件或軟件的設施、以至短期和長期的發展,已奠下了穩固的良好根基。故後來在「後弘期」廣弘佛法的印度沙訶國大學者阿底峽尊者(Atisa

Dipamkara 982-1054,又名吉祥燃燈智,乃當時印度超岩寺六賢門之首座),於西元1042年應藏王之邀請前往西藏,在桑耶寺的圖書館內檢閱所存的梵本經書,發現有許多是印度所沒有的孤本,因而曾合掌讚嘆這個時期說:「爾時佛法興盛,雖印度似亦未有。…如此興盛,必聖僧所建樹,絕不是凡夫所能做到的。」(分別見於法尊法師之《西藏前弘期佛教》及《西藏後弘期佛教》兩文。)

蓮師在藏地期間,便是在桑耶寺傳授密法和翻譯密續經典,逐漸地便形成了寧瑪巴的傳承系統(當時尚未有宗派之分,直到「後弘期」出現了「莎瑪」Sarma,意即「新派」,才將「前弘期」的傳承系統稱為「寧瑪」Nyingma,意即「古舊教派」,俗稱「紅教」)。朗達瑪王滅佛法時(乃唐武宗會昌元年,西元841年),桑耶寺開始遭到破壞,直至「後弘期」,有十位僧人返藏,分別居於桑耶寺各殿,一面復修殿宇,一面傳法授徒,桑耶寺正式歸入寧瑪巴傳承系統,但卻毀於火災。

其後,於不同年代,分別由藏傳佛教的不同宗派所掌管。例如:於薩迦派(俗稱「花教」)掌管西藏政教時,曾進行大規模復修,並派人入住桑耶寺,寺中堪布均由薩迦寺委任,自此桑耶寺歸入花教。而噶舉派(俗稱「白教」)和格魯派(俗稱「黃教」)亦曾介入桑耶寺,不過影響力遠遠不及薩迦派。十六世紀時,桑耶寺又遭火災,損毀嚴重,後由第六世達賴喇嘛所重建。二十世紀初由十三世達賴喇嘛和熱振活佛加以修繕。文革時期,除寺廟外貌得以保存外,主殿及大量文物遭到嚴重破壞,經八十年代後期重修後,即為今天所見之模樣。

桑耶寺之建築群

桑耶寺,原名巴桑雅

(藏音Bsam

yas),義即「吉祥無邊」,是任運而不變的意思。全譯為「吉祥永固天成桑耶大伽藍」,簡譯為「幻化寺」。相傳,赤松德贊王急於見到建成之寺廟景象,蓮花生大士便運用神通,在自己的手心現出寺廟的影象,赤松德贊王見此影象而驚呼:「桑耶!」(「出乎意料」的意思),於是該寺便命名為桑耶寺。而「桑耶」是漢文譯音,其餘的:桑鳶、桑岩、桑葉等等都是異稱。

由於桑耶寺是模仿印度的飛行寺而建造,並融合了漢、藏、印三種建築風格,故又被稱為「三樣寺」。桑耶寺的構圖規模是:中為「須彌山」、十二洲、日月二輪,外有石牆圍繞;四角建四佛塔,四門立四碑。整座建築群佔地二萬五千平方米,殿堂達一百零八所。全寺乃依據佛教的宇宙觀而佈置,以烏孜大殿為中心,象徵「須彌山」。大殿外之東、南、西、北方各建一座佛殿,附近另有八座小佛殿,代表四大部洲和八小洲,而大殿兩旁尚有象徵日和月的藥叉殿。此外,在大殿四角外不遠處,又建有代表四大天王之四座佛塔,四門立有四碑。整個建築群則由一圓形之「鐵圍山」石牆所圍繞。若從高空俯視,桑耶寺活現成為一座立體之「曼陀羅」(壇城),實在蔚為壯觀!

烏孜大殿位處全寺之中心,樓高三層,底層為藏式佛殿,前方為大經堂,是全寺僧眾誦經和舉行法會的場所。經堂內供奉了赤松德贊王等藏王及祖師像。經堂後連佛殿,殿內供奉一尊近四米高之石刻釋迦牟尼佛像。殿內尚存有蓮師足印,供信眾瞻禮;大殿中層採用漢式建築規格,殿內供奉無量壽佛,四邊牆壁則繪有蓮師傳記、藏傳佛教故事和早期桑耶寺全景等壁畫;大殿頂層依印度風格建成,殿中供奉五方佛及八大菩薩。烏孜大殿揉合藏式、漢式及印度之建築風格,在藏傳佛教寺院來說是極為罕見的。

殿外四週圍繞「十二洲」佛殿和日輪、月輪、藥叉殿。除日、月殿在烏孜大殿兩側,其餘「十二洲」各殿分佈在四方,象徵四大部洲及八小洲圍繞著「須彌山」。四方佛殿的建築形狀各有不同,東方諸殿為半圓形建築,全殿塑白水晶色;南方諸殿採三角形建築,塑藍琉璃色;西方諸殿以圓形建築,塑紅瑪瑙色;北方諸殿則是四方形建築,塑天然黃金色。諸洲各殿內供奉着諸佛、菩薩、祖師、護法等,而牆壁皆繪有各式各樣之佛經故事與歷史傳記等,實為蘊藏了很多歷史文化的一個寶庫。

在烏孜大殿四邊約數十米,建有四座大佛塔。根據《賢者喜宴》記載:「又建白塔即大菩提塔,此塔以獅裝飾,遂建成聲聞之風格…紅塔採長壽菩薩風格,其上飾以蓮花…黑塔以如來之遺骨為飾物,其形制係獨覺佛風格…綠塔乃法輪如來風格,以十六門為飾物…」可見四塔風格不一,各有特别意義。據說,當年落成時,赤松德贊王曾極度之歡喜讚嘆地歌頌:

「我那白色佛塔、如同右旋之白螺。

那座紅色佛塔,猶如火焰沖天。

那座青色佛塔,好似矗立着的玉柱。

而那座黑色佛塔,則宛如金剛橛釘在地上一般。

我的佛塔實在是最為罕見。」

最初,在主要建築群外築有方形圍牆,牆上建有千座小型佛塔,每塔之內各奉舍利一顆,殊勝無比。可惜原有之圍牆已毀,現存之圓橢形圍牆是後來重修的,據了解圍牆長一千零八米,每隔一米建一佛塔,故牆上築有一千零八座小佛塔,極為莊嚴。

寺內珍貴歷史文物

桑耶寺既是藏傳佛教之第一寺,寺中存有大量珍貴歷史文物。如烏孜大殿內供奉了蓮花生大士的足印和西藏的第一口銅鐘。該銅鐘重約四百公斤,乃赤松德贊王第三妃作為供養十方三寶之用,兩項文物已具一千三百多年歷史。另外,寺內各殿皆繪有壁畫,題才廣泛,內容豐富,蔚為大觀。其中以「西藏史畫」、「桑耶史畫」、「蓮師傳記」和「宴前認舅圖」最為著名。「西藏史畫」繪於烏孜大殿內圍牆,畫長九十二米,內容由神猴傳說到聶赤贊普、佛教傳入、蓮師入藏、朗達瑪滅佛、宗喀巴創建格魯派、乃至第九世達賴喇嘛等等之不同事跡,因而該畫被譽為西藏的《史記》。「桑耶史畫」位於大殿底層和中層,詳細繪劃了桑耶寺之興建情況、「七覺士」出家、及落成開光時之盛況,還有布達拉宮、色拉寺等等不同寺院之修建情況等,是一部生動的「佛寺誌」。還有,在烏孜大殿門外,豎立了一塊「興佛誓盟碑」,記載了赤松德贊王於西元779年敕令以佛教為吐蕃國教的情況,深具歷史價值和意義。

桑耶寺之節慶

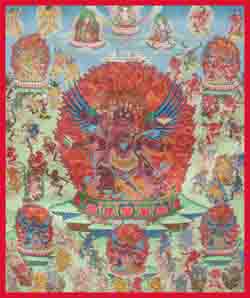

每年藏曆正月初十日,桑耶寺會舉行「次久節」。相傳謂蓮花生大士會於這天之晨曦時份,乘著太陽之金光降臨人間。因此,那天大清早,寺僧與民眾便爬上屋頂向東眺望。接着,僧侶便跳起「次久金剛舞」,以迎請蓮師之降臨垂賜加持。

另外,每年五月十五至十七日為「堆頓曲巴節」,屆時僧人會扮演桑耶寺的護法神「白哈爾神」,連同一百位咒師、一百名比丘、一百名魔女及一百名武士一起跳「金剛舞」,其氣勢非凡,場面壯觀。附近居民亦會趁此節日聚集在寺外,舉行約十天之墟市活動,他們會進行買賣或表演騎馬、射箭、鼓舞等等,活像嘉年華會,可見「堆頓曲巴節」不但是桑耶寺之節慶,也成為桑耶鄉的風土節日。